DICTUM Rescue

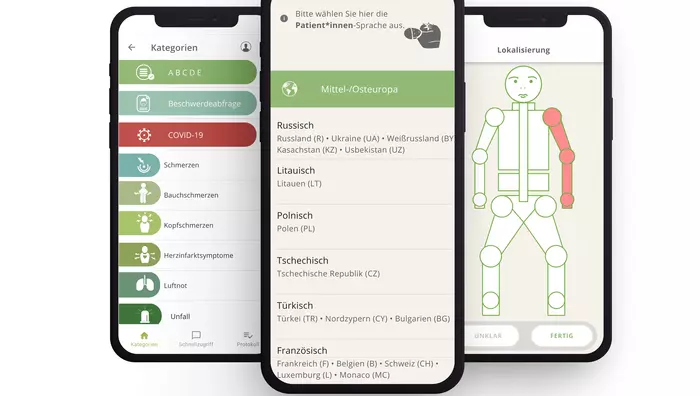

In diesem Projekt steht die Entwicklung, Erprobung und Evaluierung einer App im Mittelpunkt, mit der das Rettungsdienstpersonal im ländlichen Raum besser mit nicht-deutschsprechenden Patientinnen und Patienten kommuniziert. Im Ausland einen Unfall zu erleiden oder lebensbedrohlich zu erkranken, ist für viele Menschen ein Albtraum, insbesondere, wenn sie der Landessprache nicht mächtig sind. In dieser Situation sind Jahr für Jahr viele Menschen in Deutschland, die in Notfällen medizinisch behandelt werden müssen. Für Rettungsdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ist eine schnelle und valide Ersteinschätzung wichtig, aber in der Regel sind keine Dolmetscherinnen und Dolmetscher vor Ort. Gerade in ländlichen Regionen, in denen im Gegensatz zu urbanen Räumen keine schnelle Erreichbarkeit von Krankenhäusern garantiert ist, ist die Überwindung von Sprachbarrieren umso dringlicher. Behandlungen im Rettungsdienst trotz Sprachbarrieren sicherer zu machen, ist das Ziel des Projektes 'DICTUM-Rescue'. Die App wird gemeinsam mit Rettungskräften in einem Aktionsforschungsansatz entwickelt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Intervention die Bedürfnisse der Rettungsdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie die Komplexität von Rettungsdiensteinsätzen berücksichtigt sind. Die App kann unter www.dictum-rescue.de für iOS bzw. Android heruntergeladen und installiert werden. Sie wird unentgeltlich, langfristig und vollumfänglich zur Verfügung gestellt.

Im Notfalleinsatz nicht sprachlos, sondern multilingual

Interview zum Projekt DICTUM Rescue

Was tun, wenn bei einem medizinischen Notfall eine Person versorgt werden muss, die nicht Deutsch spricht? Das gegenseitige Nichtverstehen kann gefährliche Folgen haben. Im Modellprojekt DICTUM Rescue, das mit Mitteln aus dem Bundesprogramm für Ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung (BULEplus) gefördert wurde, konnte dafür eine Lösung gefunden werden. Dr. Eva Maria Noack von der Universitätsmedizin Göttingen und Boran Burchhardt vom Entwicklerteam der aidminutes.rescue-App erklären, wie Rettungskräfte schnelle, flexible und ortsunabhängige Hilfe erhalten.

aidminutes GmbH/Philipp Geisler

Frau Dr. Noack, was ist die größte Herausforderung bei nicht Deutsch sprechenden Personen?

Dr. Noack: Rettungsteams müssen sich im Notfall schnell einen umfassenden Einblick über die genauen Beschwerden oder Vorerkrankungen machen können. Verstehen sich das Team und die Patientinnen und Patienten nicht, ist das nicht nur frustrierend, sondern vor allem gefährlich. Missverständnisse können zu Behandlungs- und Versorgungsfehlern führen. Nicht immer ist aber eine Person anwesend, die dolmetschen kann. Deshalb haben wir das Projekt DICTUM Rescue gestartet, um eine digitale Lösung zu entwickeln, die medizinische Fragestellungen in unterschiedlichen Sprachen schnell und zuverlässig vor Ort klären kann.

Herr Burchhardt, wie entstand das Konzept zur aidminutes.rescue-App?

Burchhardt: In der Region zwischen Göttingen und der Lüneburger Heide verlaufen die A2 und die A7. Beide Autobahnen werden besonders viel von Reisenden aus unterschiedlichen Ländern genutzt. Auch Lkw aus ganz Europa sind auf ihnen unterwegs. Hier haben es Rettungskräfte mit sehr vielen Sprachen zu tun. Wir haben zusammen mit der Universitätsmedizin Göttingen und unterschiedlichen Rettungsteams geklärt, welche Fragen in Notsituationen gestellt werden müssen, welche Informationen oder Anweisungen notwendig sind, an wen sie jeweils gerichtet werden sollen und welche Formulierungen am besten geeignet sind. Gemeinsam mit der Feuerwehr der Stadt Braunschweig, der Rettungswache des Landkreises Helmstedt und den Malteser Rettungswachen in Braunschweig sowie in Wendhausen und Königslutter erfolgten die Entwicklungsarbeit und die Anwendungstests.

Wie funktioniert der Einsatz der App in der Praxis?

Dr. Noack: Um es so einfach wie möglich zu machen, setzen wir auf das „Ja-nein-Prinzip“. Das funktioniert in nahezu jeder Situation. Den Patientinnen und Patienten werden Fragen gestellt, die sie mit Ja oder Nein, mit Daumen hoch oder runter beantworten können. So kann die Verdachtsdiagnose erfolgen, die Transportfähigkeit festgestellt und geklärt werden, ob ein Notarzt nachgeholt werden muss. Danach erfolgen Hinweise für anwesende Begleitpersonen in der jeweiligen Sprache der Betroffenen. Die Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs kann dann an die weiterbehandelnde Klinik bei der Übergabe der Personen übermittelt werden.

aidminutes GmbH

Nach einem Testzeitraum wird eine kostenpflichtige Lizenz benötigt. Häufig übernehmen die Arbeitgeber diesen Beitrag.

Aber wie erkennen die Teams die richtige Sprache?

Burchhardt: Wenn sie auf keine der bekannten Sprachen stoßen, müssen sie sich herantasten. Das kann über Einstiegsfragen in vermuteten Sprachen sein. Sobald die Person etwas versteht und antwortet, folgen die medizinischen Fragen in der richtigen Sprache.

Wie viele Sprachen beherrscht die App?

Burchhardt: Aktuell sind es bereits 45 Sprachen. Von Anfang an wurden aktiv Rettungsteams eingebunden, um zu klären, welche Sprachen sie am dringendsten benötigen. Danach folgen weitere Sprachen aus einer Liste mit rund 100 Sprachen und Dialekten, die jetzt der Reihe nach abgearbeitet wird. In jeder einzelnen haben wir rund 600 verschiedene Sätze. Sie sind unterschiedlich, je nachdem, ob die Person als Mann oder als Frau angesprochen und behandelt wird, oder ob es um ein Kind geht. Es gibt auch Sätze für die Ansprache der Anwesenden. Alle Fragen und Informationen werden von Dolmetscherinnen und Dolmetschern eingesprochen und sind als Audioinhalte verfügbar. Die App unterstützt außerdem die deutsche Gebärdensprache.

Wie werden die medizinischen Details in der App aufbereitet?

Dr. Noack: Die medizinischen Fragen haben wir inhaltlich so gestaltet, dass sie im Einsatz an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt verfügbar waren. Auch die erforderliche Reihenfolge und Struktur haben wir so angepasst, dass die App im Notfall sofort funktioniert und sich in das eingeübte Schema des Rettungsteams einfügt. Das Entwicklerteam hat sogar Praktika auf den Einsatzwagen gemacht, um auch die „Selbstverständlichkeiten“ kennenzulernen, die für die Rettungskräfte so normal sind, dass sie nicht mehr darüber sprechen.

Wurde die App vor dem Einsatz getestet?

Burchhardt: Während der Projektphase wurde mit Rollenspielen die Umsetzung immer wieder geprobt. Dabei traten auch Situationen auf, an die wir so nicht unbedingt gedacht hatten. Da merkten wir, dass etwa Anordnungen notwendig sind, wie „Wir fahren mit Blaulicht in die Klinik, bitte fahren Sie nicht ebenso schnell hinter uns her, sondern halten Sie sich an die Verkehrsregeln!“ oder Fragen wie „Wo ist das fehlende Körperteil?“ Wir haben die App auch Handschuh-konform gemacht, das heißt, mit größeren Buttons ausgestattet.

Nutzen viele Rettungsteams die App?

Burchhardt: Nach der Startphase zwischen 2020 und 2021 hatten bereits 25 Prozent der Rettungsdienstmitarbeitenden in Deutschland die App. Heute sind es schätzungsweise 50 Prozent. Da wir aber den Datenschutz ernst nehmen, werden keine genauen Daten erhoben oder die Verwendung der App verfolgt.

Dr. Noack: Die App wird inzwischen auch deutschlandweit in Notaufnahmen der Krankenhäuser eingesetzt. Die Rettungskräfte tauschen sich über ihre Erfahrung aus und so erfahren immer mehr medizinische Stellen von der App – und setzen sie mit Erfolg ein.

Burchhardt: Als COVID-19-Impfdosen nach Thailand geschickt wurden, gab es dort etwa 9.000 Downloads der App, nach Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine verzeichneten wir sehr viele Downloads in Polen. Und sogar die Weltgesundheitsorganisation WHO rief an. Das Regionalbüro in Kopenhagen wünscht sich eine Integration von HIV- und Tuberkulose-Abfragen, um die App bei humanitären Einsätzen weltweit besser nutzen zu können. Die App ist weltweit im Einsatz, Deutschland und Osteuropa sind derzeit die Hotspots.

Dieses Interview ist im Oktober 2023 in der BULEplus-Publikation „Der Weg in die digitale Zukunft“ erschienen.